Unifi in viaggio verso l’ultima frontiera della sostenibilità energetica, sul filo luminoso di una tecnologia laser sostenibile che imita la biologia di batteri fotosintetici. L’Ateneo fiorentino è risultato vincitore di finanziamento HORIZON EUROPE, inserito nell’ambito di EIC pathfinder, programma del Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC) orientato allo sviluppo di tecnologie e innovazioni rivoluzionarie. Al centro del progetto di cui l’Ateneo ha il ruolo di coordinatore, dal titolo Towards a bio-mimetic sunlight pumped laser based on photosynthetic antenna complexes (APACE), si pone la realizzazione di un dispositivo laser solare capace di garantire una migliore acquisizione della luce solare e una sua più efficace distribuzione.

APACE ha ricevuto un finanziamento complessivo di quasi 4 milioni euro, di cui circa 876mila per Unifi. Il progetto prevede il coinvolgimento dell’European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy – LENS, dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRiM, del Karlsruhe Institute of Technology e del Max Planck Institute. Vi partecipano, inoltre, Heriot-Watt University (Gran Bretagna), Università degli Studi di Parma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Institute Of Organic Chemistry – Polish Academy (Polonia), Technische Universitaet Muenchen (Germania).

Oltre al coordinamento del progetto, Unifi ha sia il ruolo teorico di modellizzazione e determinazione dei parametri da usare, sia compiti sperimentali a fronte della costruzione di due tipi di laser solare: uno microscopico (realizzato proprio a Firenze dalla collaborazione tra Unifi, LENS e INRiM) e l’altro macroscopico (costruito al Max Planck Institute).

“Trasformare la luce solare in un raggio laser è un passaggio fondamentale per raccogliere l’energia del sole e distribuirla a grandi distanze, ma la tecnologia attuale non è abbastanza performante in termini di intensità e precisione” spiega Giuseppe Luca Celardo, referente scientifico del progetto e ricercatore in Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze.

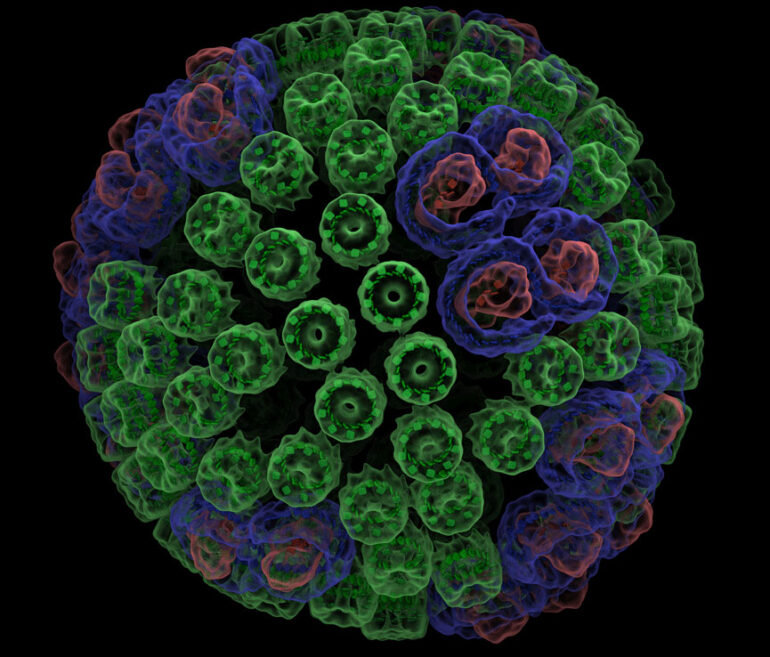

“Attualmente la maggior parte dei laser solari funziona a luce concentrata: il dispositivo è provvisto di uno specchio, grande fino a 4 metri quadrati, che concentra la luce del sole sul mezzo attivo del laser. Tale apparecchiatura raggiunge temperature molto elevate, con gravi criticità nel raffreddamento; inoltre, lo specchio deve essere collegato a un motore per seguire il movimento del sole. La tecnologia che intendiamo implementare – prosegue Celardo – funziona invece a luce non concentrata e si serve delle antenne fotosintetiche di alcuni batteri, in grado di raccogliere i fotoni e indirizzare l’energia raccolta in un punto specifico dell’organismo, con precisione e senza dispersione”.

Partendo da un lavoro teorico internazionale diretto dallo stesso Celardo nel 2019, APACE intende usare le antenne fotosintetiche dei batteri, che vengono ingegnerizzate sostituendo il centro di reazione con un’unità laser. Queste antenne, lunghe poche centinaia di nanometri, trasportano la luce raccolta sull’unità – una molecola o un nanocristallo capace di produrre il laser – e permetteranno di raggiungere la soglia necessaria per produrre un raggio.

Il dispositivo APACE potrà trovare applicazione a livello macro e micro. Nel primo caso, il progetto coordinato da Unifi si inserisce nelle sfide delle agenzie aerospaziali europee e statunitensi, impegnate nell’ideazione di stazioni spaziali capaci di raccogliere la luce solare e trasferirla, con microonde o appunto laser, sulla Terra o a satelliti e a future basi su Luna o Marte in cui l’autonomia energetica sarà fondamentale. Nel secondo caso, dal momento che il nuovo mezzo attivo proposto da APACE è costituito da unità di dimensioni nanoscopiche, Celardo sottolinea come l’utilizzo del nanolaser possa trovare impiego nella componentistica elettronica come quella dei Pc, sostituendo i fili elettrici e integrandosi con chip e circuiti, così da limitare la dispersione energetica.

“Tuttavia – conclude il docente – la sfida decisiva si giocherà probabilmente nello spazio. Raccogliere e distribuire l’energia proveniente dal sole in maniera efficiente e precisa sarà fondamentale per una tecnologia a maggiore sostenibilità e autosufficienza energetica, viste l’enorme potenziale di questa fonte e l’ancora poco sviluppata capacità di sfruttamento”.