L’empatia ha un’origine biologica? Il sentirsi dentro l’altro, sperimentare il modo con cui un “altro da noi” vive la propria esperienza fa parte del nostro patrimonio genetico? Oppure questo particolare rapporto tra “altri” che porta a proiettarsi in un’altra persona in uno scambio di compartecipazione è il frutto di una trasformazione culturale sorta e maturata all’interno dell’evoluzione della complessità sociale?

In altre parole, possiamo ipotizzare che la “responsabilità morale” citata da Darwin, ovvero la capacità di collaborazione, sia stata uno dei meccanismi che ha garantito la continuità delle specie all’interno del complesso processo di selezione naturale che garantiva la sopravvivenza degli individui con la maggiore sapienza ambientale?

Lungo questo doppio binario si deve muovere la riflessione sul concetto di empatia, utilizzato oggi in ambito filosofico, psicologico, etico, estetico, all’interno di discipline e di pratiche diverse per contenuti e metodi. L’archeologia preistorica consente, con la sua rigorosa documentazione, l’incremento della nozione di empatia segnalando alcuni di non pochi casi studio che rivelano comportamenti sociali di inclusione, di partecipazione, di condivisione.

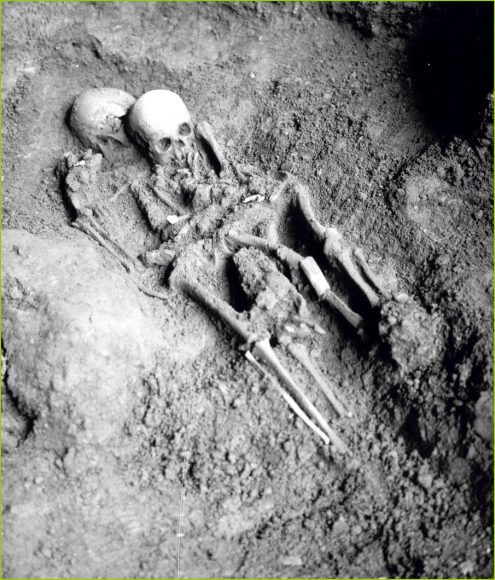

A Grotta del Romito, in provincia di Cosenza (sito UNESCO, è uno dei punti di forza dei progetti degli archeologi preistorici dell’Università di Firenze), un giovane adulto vissuto circa 12.500 anni fa a seguito di un incidente subisce la paralisi della parte sinistra del corpo, divenendo non più abile alla caccia. Gli studi sul suo scheletro, rinvenuto inumato nella grotta, hanno dimostrato che è sopravvissuto diversi anni, rendendosi utile utilizzando i denti per masticare e lavorare legni teneri, usurandoli così sino alla radice. Nel suo stato senza la cura del suo gruppo non avrebbe avuto alcuna possibilità di sopravvivere. Nel medesimo sito archeologico la “cura” è dimostrata anche da un altro inumato, un giovane adulto che presenta una grave patologia di nanismo, indicata anche dalla sua altezza pari a circa 120 cm. In un sistema economico basato sulla caccia e sulla raccolta, nel quale la forza e l’abilità fisica erano requisiti indispensabili per garantire l’approvvigionamento alimentare in un impervio ambiente collinare-montano, è chiaro che questa grave patologia rappresentava un pesante impedimento. Nonostante tale menomazione, il giovane ha raggiunto una non trascurabile età, verosimilmente grazie alle cure parentali e/o dell’intero gruppo che ha condiviso il suo stato di disagio.

La cura dei disabili è documentata anche in epoche più antiche e in relazione a più specie che hanno preceduto Homo sapiens.

Il più antico caso di socialità empatica è documentato da quanto resta di un individuo infantile di Homo heidelbergensis messo in luce nel sito paleolitico di Sima de los Huesos ad Atapuerca, in Spagna, vissuto circa 530 mila anni orsono e deceduto all’età di circa dieci anni. Il suo cranio presenta inequivocabili tracce di una grave patologia nota come craniosinostosi (le suture del cranio si saldano precocemente ostacolando lo sviluppo del cervello) che ha come conseguenza il ridotto sviluppo delle capacità cognitive. È chiaro che questo bambino ha avuto necessità di cure particolari, adeguate a quel tipo di disabilità, per tutta la durata della sua breve vita.

Dal sito di Maba, nella Cina meridionale, abitato circa 130 mila anni fa, proviene l’evidenza relativa ad un grave trauma cranico provocato da un pesante corpo contundente. Il reperto osseo di questo Homo erectus mostra segni di guarigione e quindi la sopravvivenza dell’individuo ad un grave danno cerebrale.

Anche la specie Homo neanderthalensis dimostra comportamenti di solidarietà. Il Neandertaliano che ha vissuto nella Grotta di Shanidar, in Irak, è anch’esso emblematico: privo dell’avambraccio destro e dell’estremità distale dell’omero destro, interessato da una patologia della clavicola, della scapola e dell’omero destro sviluppati in modo anomalo, potrebbe forse aver subito un’amputazione terapeutica. La grave lesione invalidante, tuttavia, non gli ha impedito di vivere sino a circa 40 anni, certo grazie alle cure della comunità che si è fatta carico della sua disabilità fisica.

L’esame delle evidenze archeologiche fa emergere la consapevolezza che all’interno delle comunità preistoriche era presente la tendenza alla condivisione, che si collega alla coscienza di “alterità” (differenza nello status di più individui) e nella trasformazione dell’alterità medesima in “identità” (appartenenza al medesimo contesto biologico e culturale).

La documentazione archeologica attuale dimostra l’atteggiamento empatico è attivo sin da epoche antiche del Paleolitico, che è trasversale a diverse specie, che non ha una specifica valenza geografica. La struttura sociale delle comunità preistoriche sembra prendere atto che l’altruismo e la cooperazione forniscono alla collettività quei vantaggi che permettono di accrescere le possibilità di sopravvivenza dei singoli e di tutti, come già aveva anticipato Charles Darwin.

La documentazione archeologica attesta la capacità primordiale umana di educare il sentimento singolo e collettivo, condividendo e ponendosi sullo stesso piano del “problema disabilità”. L’analfabetismo emotivo o il nichilismo passivo (sensu Nietzsche) che portano all’indifferenza nella storia dell’uomo, sia pure presenti come dimostrano molti eventi storici nei quali si sono sviluppati meccanismi di inibizione del sentimento, non hanno avuto la meglio sullo sviluppo del sentimento di responsabilità e di reciproco rispetto e riconoscimento.

Istinto sociale o legame empatico maturato culturalmente in vista di un bene comune? Il fatto che la cura dei disabili sia trasversale a varie specie e a diverse epoche sembra dimostrare che le strategie di cooperazione facciano parte di quelle pratiche efficaci che la selezione naturale ha reso durature.