Ammonta a quasi 120mila euro lo stanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico finalizzato a migliorare il livello di maturità tecnologica di quattro brevetti dell’Università di Firenze. Due di questi fanno capo a gruppi di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), uno al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e un altro al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI). Eccoli nel dettaglio:

-

- “Sistema di adattamento attivo di impedenza acustica a polimeri elettroattivi” (responsabile Federico Carpi del DIEF);

- “Veicolo sottomarino a configurazione variabile” (responsabile Benedetto Allotta del DIEF);

- “Acido ialuronico funzionalizzato” (responsabile Cristina Nativi del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”);

- “Produzione fotobiologica poliidrossibutirrato da biomasse con batteri rossi non sulfurei” (coordinatrice Alessandra Adessi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali);

Il progetto sviluppato da Federico Carpi, docente di Bioingegneria, e dal giovane studioso Gabriele Frediani, consiste nella realizzazione di un “materiale intelligente” in grado di migliorare la qualità delle immagini ecografiche.

Sappiamo che l’ecografia utilizza ultrasuoni per generare immagini di organi e tessuti: le onde emesse dalla sonda ecografica vengono riflesse dalle strutture interne del corpo e sono captate dalla sonda stessa, che le converte in segnali elettrici, trasformati poi da un computer in un’immagine.

“Il materiale che abbiamo messo a punto – spiega Carpi – è pensato per essere integrato nella parte frontale della sonda. Si tratta di un polimero elettroattivo, che quando viene attivato da un generatore di tensione elettrica, si deforma, modificando le proprie caratteristiche di trasmissione degli ultrasuoni, in relazione all’intensità della tensione elettrica applicata”.

“Variando quest’ultima, l’ecografista potrebbe ottimizzare il trasferimento di energia acustica tra il corpo del paziente e la sonda, adattandolo a tessuti/organi differenti (aventi diverso contenuto d’acqua) e a profondità diverse. In linea di principio ci aspettiamo quindi che questa strategia possa restituire immagini aventi una qualità (risoluzione) più alta”.

Sebbene il brevetto sia incentrato sugli ultrasuoni, “lo stesso principio può essere applicato ai suoni udibili e grazie ai finanziamenti ministeriali contiamo di lavorare a un nuovo prototipo di questa tecnologia. Al riguardo – conclude Carpi – abbiamo già all’attivo una collaborazione con un’azienda multinazionale per sviluppare un apparecchio in grado di migliorare la qualità del suono di chi ha problemi di udito.”

—–

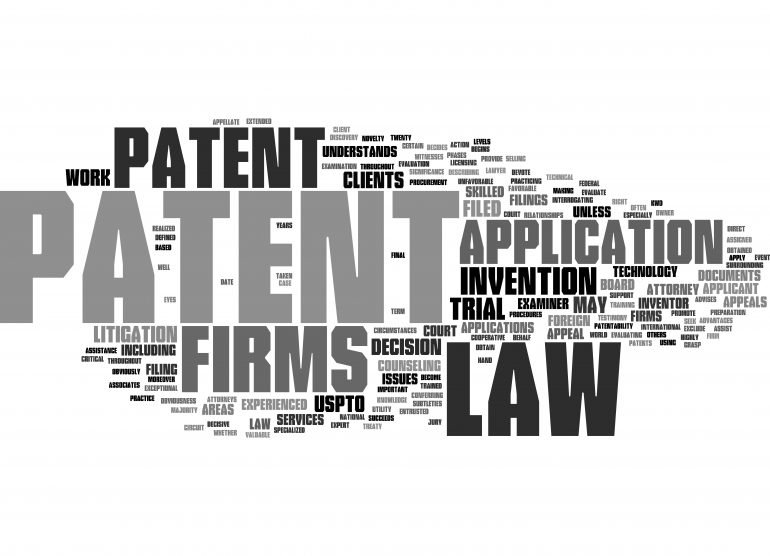

Promette di compiere una vera svolta nella tecnologia dei veicoli subacquei il progetto RUVIFIST (Reconfigurable Underwater Vehicle for Inspection, Free-floating Intervention, and Survey Tasks) che si propone di inglobare in unico prodotto le caratteristiche di due tipi diversi di droni”.

Il “drone subacqueo riconfigurabile”, questo il nome del brevetto, potrà essere impiegato in missioni di “survey”, destinate cioè all’acquisizione di dati sensoriali su larghi tratti di fondale marino – per le quali è necessario un mezzo snello, solitamente a forma di siluro, dotato di ottime caratteristiche idrodinamiche – e analogamente potrà svolgere compiti di “hovering”, ispezioni ravvicinate su infrastrutture costiere e in alto mare o su chiglie di navi e altre strutture galleggianti – a cui si prestano veicoli dalla struttura più “tozza” capaci di stazionare in presenza di disturbi, dotati di ottima manovrabilità e in grado di muoversi o di spingere in ogni direzione con la stessa efficacia e precisione del movimento.

“Il concetto RUVIFIST – spiega Benedetto Allotta – prevede la possibilità di riconfigurare dinamicamente la forma e le caratteristiche idrostatiche, idrodinamiche e di attuazione del veicolo in modo da renderlo idoneo a svolgere compiti molto diversi, a seconda delle necessità del momento, eventualmente nell’ambito della stessa missione”.

Il progetto rappresenta un “upgrade” di un brevetto UNIFI, sviluppato nell’ambito del precedente progetto MIUR SUONO (Safe Underwater Operations iN Oceans).

“Grazie ai finanziamenti ministeriali – conclude Allotta – puntiamo alla realizzazione del prototipo in scala, alla sperimentazione del prototipo in vasca ed in mare e infine alla dimostrazione alle aziende interessate alla transizione del concept verso un utilizzo industriale”.

————–

Ha potenziali applicazioni nei settori biomedico, della medicina estetica e per il trattamento di importanti patologie infiammatorie l’acido ialuronico funzionalizzato brevettato grazie alla collaborazione tra il team dell’Università di Firenze – formato da Cristina Nativi, Marco Fragai e Oscar Francesconi – e il gruppo di ricerca dell’Università di Siena diretto da Agnese Magnani.

“L’acido ialuronico – spiega Nativi, docente di Chimica organica – è un polisaccaride lineare altamente diffuso nel corpo umano dove svolge il ruolo di sequestrare acqua e conferire elasticità, tonicità e idratazione ai tessuti”.

“Con l’insorgenza di patologie e con l’avanzare dell’età – prosegue la scienziata fiorentina – la produzione di acido ialuronico diminuisce ed è causa di piccole inestetismi come le rughe e il rilassamento dei tessuti, ma dà luogo anche a problemi ben più seri come quelli osteoarticolari. Già da molti anni la somministrazione di acido ialuronico esogeno, per esempio attraverso infiltrazioni, è una strategia consolidata e ben conosciuta per far fronte a queste problematiche”.

“Ciò che è forse meno noto – aggiunge Nativi – riguarda la scarsa permanenza dell’acido ialuronico infiltrato che subisce degradazione da parte degli enzimi ialuronidasi e metalloproteinasi (quest’ultimi risultano iper-attivati nelle patologie con componente infiammatoria, come appunto quelle articolari). La nostra invenzione riguarda nuovi derivati dell’acido ialuronico, che pur mantenendo le caratteristiche chimico-fisiche dell’acido ialuronico naturale, per esempio l’infiltrabilità, possiedono proprietà antinfiammatorie e maggiore resistenza alla degradazione enzimatica”.

Titolari del brevetto sono gli atenei di Firenze e Siena e il consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali.

——–

Si muove sul terreno dell’economia circolare il progetto BIOMIC – coordinato da Alessandra Adessi, membro del team di Roberto De Philippis del DAGRI – che si propone di sviluppare una tecnologia per le aziende che vorranno investire in materiali biodegradabili ed ecocompatibili.

Il brevetto su cui si basa, sviluppato in collaborazione con CNR e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, consiste nella “produzione fotobiologica di poliidrossibutirrato da biomasse con batteri rossi non sulfurei”.

“Il nostro progetto – spiega la ricercatrice Adessi – permette di utilizzare biomasse di origine vegetale per ottenere biomolecole che possono essere impiegate per produrre materiali biodegradabili ed ecocompatibili”. Le biomolecole in questione sono polimeri di poliidrossibutirrato (PHB). Sono specifici microrganismi fotosintetici capaci di trasformare scarti come quelli provenienti dalle lavorazioni agrarie o alimentari, attraverso una fermentazione che avviene in presenza di luce, in biomassa batterica contenente appunto PHB.

Oltre al PHB questi stessi microrganismi individuati dal team di ricercatori fiorentini sono in grado di generare anche idrogeno in forma gassosa, ma “su questo filone di ricerca – precisa Adessi – dobbiamo ancora lavorare per mettere a punto dei bioreattori adeguati, dei sistemi cioè che permettano di coltivare efficacemente i microrganismi necessari alla produzione”.

Il brevetto ha suscitato l’interesse del mondo delle imprese. “Con due aziende – conclude Adessi – contiamo di poter avviare una collaborazione non appena avremo sviluppato il prototipo per la produzione in scala ridotta. E a questo scopo verranno impiegati i finanziamenti ministeriali”.